1970 William John Bowe, Sr. – Ses débuts et sa pratique du droit, Recalled in The Families

Enfance et scolarité

Dans The Families, Mary Gwinn Bowe évoque les débuts de la vie de son mari :

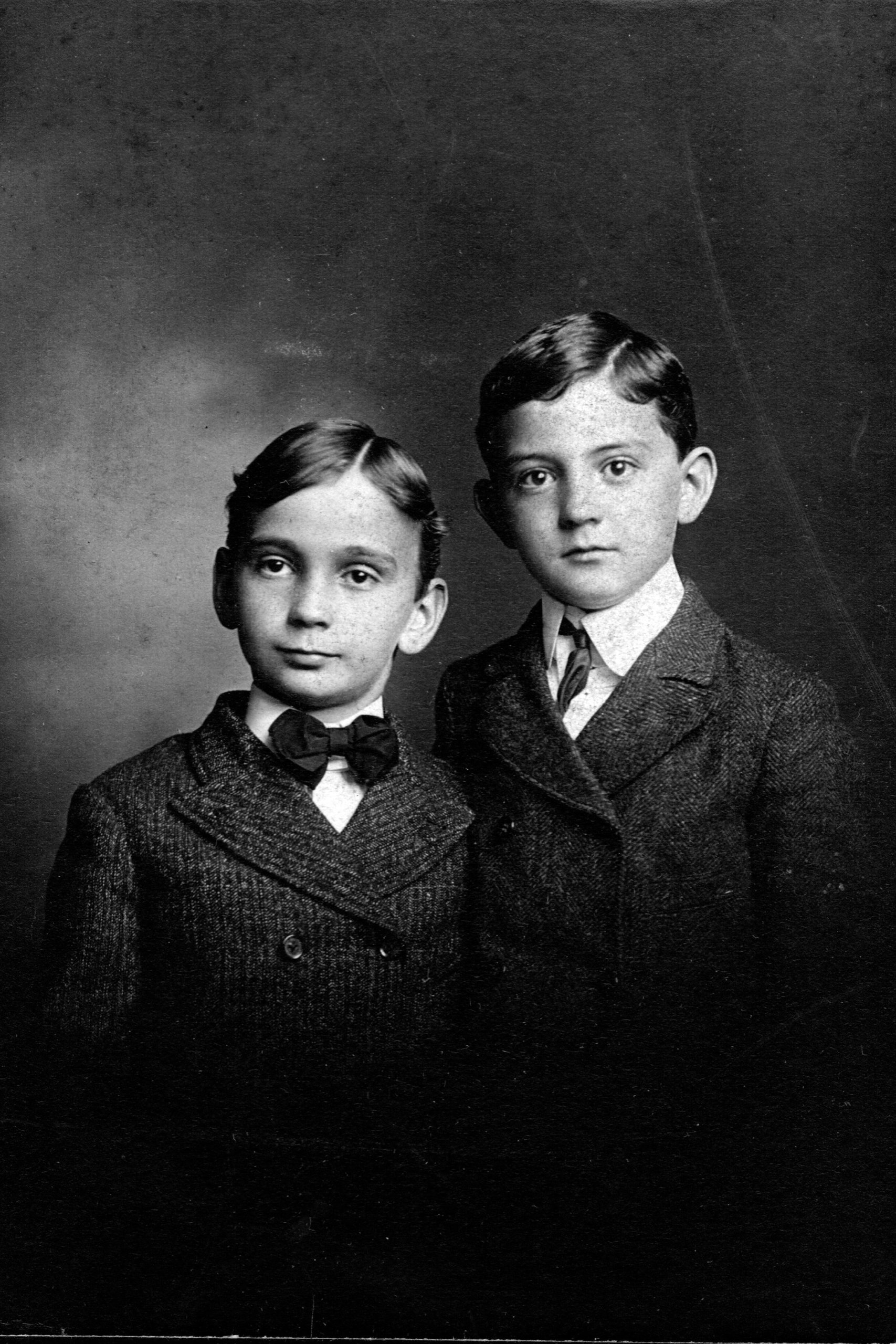

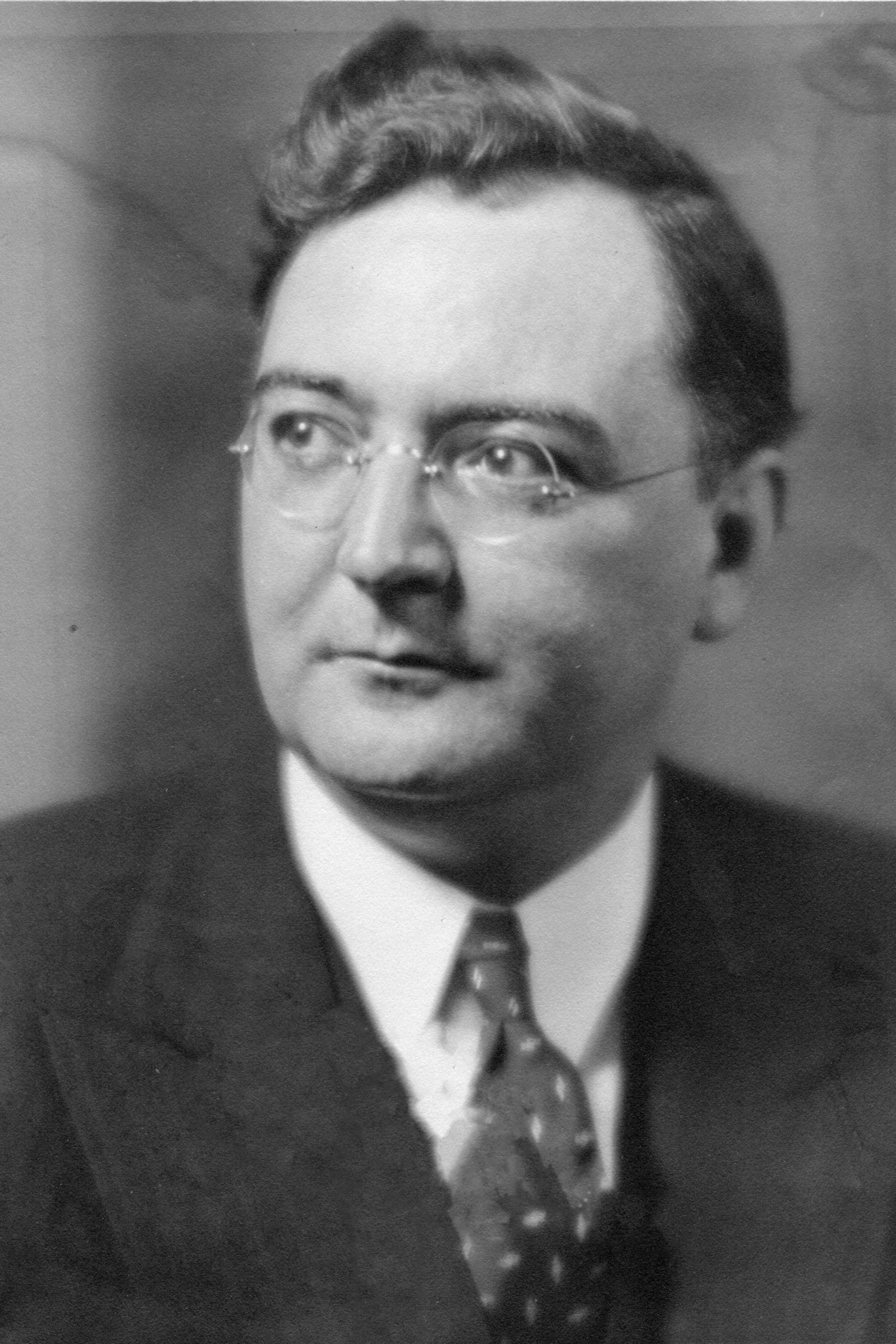

William John (Patrick) Bowe est né à Chicago, au 1024 West Superior Street, la veille de Noël, le 24 décembre 1893. Il est décédé le 30 décembre 1965, à l’âge de soixante-douze ans. Je ne l’ai jamais entendu utiliser ou être appelé par son deuxième prénom supplémentaire, Patrick. Sa mère était Ellen Frances Canavan. Son père était John Joseph Bowe. C’était un enfant brillant, plutôt destructeur, il avait toutes les maladies infantiles, il aimait les animaux et le sport, il était apprécié et très sociable.

À quatre ans, il est entré au jardin d’enfants de l’école Alfred Tennyson, est tombé immédiatement amoureux de l’institutrice et a refusé de rester si elle ne lui tenait pas la main. Il a continué à fréquenter l’école de Fulton Street jusqu’à la sixième année, puis il est entré à l’académie St. Ignatius, située à l’angle de la 12e rue et de Roosevelt Road, où il est resté jusqu’en 1912. Il n’a pas fait d’histoire scolaire particulière pendant cette période et tous les honneurs dans ce domaine sont allés au Gus savant.

À huit ans, il a eu une effroyable fièvre typhoïde. Une sœur Dismus l’a soigné et cette maladie a affecté sa vue. Il a porté des lunettes à partir de ce moment-là.

Au lycée, il était président de la société de débat et était actif en athlétisme. Il a terminé en 1910. Il a également poursuivi ses études universitaires tout en fréquentant la faculté de droit de l’université Loyola. Il a obtenu son diplôme de droit à Loyola en 1915. Il a passé l’examen du barreau le même été et est devenu avocat à l’âge de vingt et un ans.

Aider sa mère à vendre des assurances-vie

Lorsqu’il est tout petit, sa sœur Anna, le bébé, est laissée à la charge de Gus, plus fiable, et Bill accompagne sa mère Ellen lorsqu’elle vend des assurances à d’autres familles irlandaises pour la New York Life Insurance Company. Elle était très douée pour ça. Elle emmenait « Willie » avec elle lors de ses appels du soir, car la plupart de ses clients potentiels travaillaient toute la journée. Bill a dit qu’il avait l’habitude d’écouter les conversations et de retenir sa respiration pendant ces moments avant que la personne ne s’inscrive. De nombreux pères exerçaient des métiers pénibles, voire dangereux, et leurs familles avaient souvent l’occasion de percevoir des indemnités d’assurance. Ainsi, « Tante Ella » a rendu un grand service à de nombreuses familles malheureuses en leur apprenant la valeur de l’assurance à partir de sa propre expérience. Elle a ainsi subvenu aux besoins de sa famille pendant les années de maladie de son mari et jusqu’à ce que les garçons commencent à exercer leur métier d’avocat.

Apprendre à gagner sa place dans le monde : Vendre des livres

Le premier contact de Bill avec le monde des affaires fut la vente de symboles bibliques à des jeunes filles irlandaises nouvellement arrivées. C’est ainsi qu’il se souvient de ce projet et d’autres projets d’entreprise :

L’idée était la suivante : « Les renards ont leur trou, les oiseaux de l’air leur nid, mais le Fils de Dieu n’a pas d’endroit où poser sa tête », avec des images entre chaque substantif. Le but de ces livres était de familiariser les enfants avec la Bible lorsqu’ils pouvaient comprendre les images, mais ne savaient pas lire. Il s’agit d’un beau volume vendu à 3 dollars, dont 1,20 dollar pour la commission de l’agent. J’ai eu beaucoup de succès cet été-là et j’ai gagné 300 $. Je pense que chaque acheteur a obtenu une juste valeur parce que c’était un beau livre. Je me souviens d’un domestique, tout juste arrivé d’Irlande et célibataire. Elle avait une vingtaine d’années et était difficile à vendre car elle était analphabète et ne pouvait pas non plus comprendre les images. Mais elle a compris que c’était un livre pour enfants. J’étais fier de lui avoir vendu le livre parce que je lui ai dit qu’au lieu d’un coffre d’espoir rempli de vanités et de parures, son premier achat pour le coffre était ce grand cadeau pour ses enfants.

Un garçon de bureau démocrate de 12 ans devient rédacteur en chef d’un hebdomadaire républicain.

Quand j’avais 12 ans environ, j’ai répondu à une annonce pour un garçon de bureau. Le salaire était de 3 dollars par semaine. Soixante-quinze garçons ont fait la queue avant l’ouverture du bureau au 127 North Dearborn Street, en face de l’hôtel de ville. C’est également dans ce même bâtiment que se trouvaient plus tard les cabinets d’avocats Bowe & Bowe. M. O’Grady, éditeur du Chicago Weekly Republican, m’a rapidement sélectionné pour le poste car j’étais assez grand et je portais des lunettes. Le bureau se composait d’une salle de réception et de deux petites pièces privées. Dans la salle de réception, il avait entassé cinq bureaux qu’il louait à des amis pour 10 dollars par mois avec le privilège d’inscrire leur nom sur la porte s’ils payaient la feuille d’or.

O’Grady n’a sorti sa feuille de réécriture qu’au moment des élections. Il était surtout occupé à solliciter des annonces et des extorsions de la part des candidats républicains. Le poste de rédacteur en chef m’a donc rapidement été confié. Il était le directeur commercial, recevant de 10 à 25 dollars pour promouvoir ou ne pas dénigrer les candidats du jour.

Je lui ai dit que j’étais démocrate et que, bien que n’ayant pas l’âge de voter, j’étais entièrement d’accord avec William Jennings Bryan qui se présentait contre William Howard Taft. Je lui ai dit que j’estimais que je ne pouvais pas honnêtement éditer un journal républicain. O’Grady a répondu : « Will, pour qui me prends-tu ? ». C’est ainsi qu’il a commencé à m’enseigner les devoirs d’un rédacteur en chef.

À cette époque, Chicago compte sept journaux, tous souscrits par O’Grady. Mon travail consistait à couper tout ce qui était mauvais pour les démocrates et à le coller sur le format. En fonction du nombre de publicités ou de contributions qu’il recevait, il les faisait coller en conséquence. Les candidats qui faisaient imprimer leur photo souscrivaient naturellement à cinquante exemplaires ou plus pour leurs électeurs. Lorsque j’étais rédacteur de cette feuille, j’ai eu tendance à devenir plus fortement démocrate.

Les bureaux d’O’Grady ont été loués à un officier de l’armée à la retraite qui travaillait sur un système de tactique de défense très en avance sur l’ère atomique, à un conseiller municipal et à trois autres personnes. Plusieurs personnes l’ont également utilisé comme adresse postale.

Le loyer pour toute la suite était de 35 dollars par mois. Notre éditeur a perçu 50 $ du lot et a été assez raisonnable pour avoir un téléphone public. O’Grady avait une cinquantaine d’années lorsque je l’ai connu et s’était fait de nombreux amis en chemin. Certains ont présumé de sa gentillesse et de sa générosité au point que deux vieux copains ont dormi sur le sol lorsqu’ils étaient temporairement gênés, ce qui était toujours le cas. L’un d’eux était un vieux joueur avec une malchance constante. C’est lui qui m’a initié aux bookmakers. En tant que « rédacteur », j’ai d’abord pensé que les bookmakers étaient des éditeurs. Il mettait 2 $ dans une enveloppe et me demandait de l’apporter à son bookmaker. Il s’agissait en fait du portier de couleur du Republic Theatre, qui s’occupait de toutes ces impressions.

Cet été-là était très chaud et c’était avant que Grant Park ne soit embelli. Un pont en bois enjambait les voies de l’Illinois Central et menait au lac à Randolph Street. La nuit, ce charmant vieux cavalier traversait le pont et marchait un bloc ou deux jusqu’à l’eau. Là, il avait tout le lac pour lui et, sans avoir besoin d’un costume, il rafraîchissait ses 275 livres dans le lac Michigan. Puis il retournait dormir sur le canapé du 127 South Dearborn.

De tous mes amis de cette époque, c’est le joueur du Kentucky que j’aimais le plus, pour sa propreté, sinon pour sa piété. Plus d’une fois, il s’est retiré dans le placard pendant que je sortais son costume brun pour le faire repasser. O’Grady et lui se sont finalement disputés et, sans ménagement, O’Grady a dit à cette chère âme de déguerpir. Bien que l’élection soit proche, au départ de mon ami, j’ai perdu tout intérêt à soutenir William Howard Taft et je me suis retiré. O’Grady m’a dit en guise de conclusion : « Ne faites jamais confiance à un républicain, surtout s’il est démocrate ». J’ai passé le reste de l’été à travailler dans la ferme d’un de mes oncles.

Les étés à la ferme des canavanes

En tout, j’ai travaillé à la ferme deux étés en tant que garçon sans rémunération et deux étés avec rémunération. Le premier été où j’ai été payé, j’ai reçu 50 cents par jour et la pension. L’été suivant, rien n’étant dit sur une augmentation, j’ai supposé que c’était plus. Lorsqu’on m’a dit à la fin de la saison qu’il n’y avait pas d’augmentation de salaire, mon indignation était si grande que lorsque Tennes Marcotte m’a conduit à six miles en ville pour prendre le train pour Chicago et m’a remis 9 dollars en argent pour trois semaines de travail, six jours par semaine, j’ai exigé plus. Le train arrivait quand il a dit : « Eh bien, Bill, je t’écrirai à ce sujet. Tu vas rater le train. » J’ai dit : « Nous allons régler cela maintenant. Mon prix est de 75 cents. » Il a dit que 9 $ était tout l’argent qu’il avait sur lui. Je lui ai dit qu’il pouvait aller le chercher en ville et que j’attendrais le prochain train. Il a tout de suite sorti la balance et je suis monté à bord.

Pourtant, en y repensant, j’ai toujours regretté mes exigences, me rappelant combien je mangeais, combien je grandissais et combien je profitais de cette vie agréable que les enfants d’aujourd’hui ne peuvent que deviner.

The Mission Art Company

Je vendais une chose ou une autre depuis que j’avais 10 ans. Ensuite, il y a eu le partenariat entre Gus et moi dans la Mission Art Company. Elle avait des bureaux à Chicago et un autre, mythique, à St. Louis pour faire croire qu’elle était une vaste entreprise. La principale activité de Gus et moi était la vente de crucifix lumineux par le biais du porte-à-porte. On les a fait faire par un Mexicain.

J’ai copié le système de vente de John A. Hertle en engageant des lycéens et des étudiants comme agents pendant l’été. J’ai copié leur contrat utile, en y substituant le nom de notre société Mission Art et en garantissant 16 dollars par mois. Nous avons également placé des annonces dans les colonnes emploi du Daily News garantissant 60 dollars par mois (la société s’engageant à combler le déficit si les commissions n’atteignaient pas cette somme). Un vendeur né et un génie auraient peut-être pu gagner autant. Ceux qui, après un jour ou deux, trouvaient que ce n’était pas un emploi agréable ne restaient jamais assez longtemps pour percevoir leur garantie, de sorte que la Mission Art Company restait solvable. Et un solde de 50 dollars sur le compte chèque n’a jamais été complètement épuisé.

J’ai également suivi l’idée de Hertle de recruter dans différentes écoles, St. Ignatius College, Notre Dame University, partout où les étudiants cherchaient des emplois d’été. Nombre d’entre eux ont réussi et je suis sûr qu’ils se souviennent de ces expériences comme d’une formation précieuse à la rencontre du public et à l’apprentissage de la vente.

Des équipes ont été envoyées à divers endroits. Pendant plusieurs jours, je suis resté et j’ai travaillé avec chacun d’eux pour leur montrer combien il était facile de vendre le crucifix lumineux. Une équipe de sept personnes a été établie dans la ville très irlandaise et catholique de Joliet. Nous avons loué une grande chambre témoin dans un petit hôtel situé au centre. Le loyer était de 1,50 $ par jour, mais pour 50 cents de plus, ils ont installé sept lits de camp, ce qui rendait les choses tout à fait raisonnables.

Nous étions tous de jeunes hommes à l’appétit vorace et nous avons résolu le problème de l’alimentation dès les premiers jours dans un restaurant chinois voisin qui proposait des portions étonnamment généreuses de Chop Suey, accompagnées de thé. C’était tout ce que tu pouvais manger pour 25 cents. Les premiers jours, nous avons mangé du Chop Suey au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Mes étudiants étaient tous séduisants, comme le sont toujours les étudiants, et ils utilisaient le discours de vente que je leur avais enseigné, à savoir qu’ils « travaillaient à l’université ». Sur la base de la liste des paroisses catholiques contribuant à Noël, je ne les ai envoyées qu’à certains quartiers de la ville où le prix d’un billet de 1,50 $ ne serait pas considéré comme prohibitif.

Il ne fallut pas longtemps, peut-être quatre jours, avant que chaque jeune homme n’établisse des contacts sociaux grâce auxquels tous les membres de l’équipage furent invités dans des maisons riches, ce qui incluait souvent non seulement des danses dans les salles de bal aménagées dans les greniers, mais aussi des dîners somptueux. Lorsque nous avons débarqué à sept, nous avons rencontré un certain ressentiment de la part des garçons du coin, mais les femmes sont inconstantes et l’équipe universitaire de Chicago était momentanément plus attirante que les autochtones. Lorsque mes amis étaient confortablement installés parmi les Quatre-Cents et pouvaient compter sur du jambon et de la salade de pommes de terre ainsi que sur la danse, je suis moi-même parti dans une autre ville.

Ensuite, j’ai emmené un certain nombre d’étudiants à Belvidere. À Peoria, j’ai nommé un représentant résident. À la fin de l’été, je suis retourné à l’école, mais nous nous sommes rendu compte que dans une entreprise de volume, il n’était pas pratique de compter sur des étudiants d’été. Donc Gus et moi sommes allés dans la partie fabrication.

À l’époque, les gens accrochaient les portraits de leurs proches dans le salon. Il y avait une société qui faisait des portraits à partir de petites photos et, bien qu’elle soit sur le déclin, elle avait une bonne organisation de vente à Chicago avec de nombreux agents.

Désormais, nous vendons en gros. Nous avons fait câbler une petite usine de cadres et une entreprise d’agrandissement de portraits pour qu’elles acceptent notre ligne : des crucifix lumineux, des statues et des tableaux religieux à partir desquels le Sacré-Cœur de Jésus envoyait des rayons inspirants pendant la nuit – « To The Cross I Cling » (À la croix, je m’accroche). Nous avons même eu quelques contacts en Amérique du Sud. Enfin et malheureusement, lors d’une grosse commande pour le Mexique, toutes les statues du Sacré-Cœur se sont collées les unes aux autres à cause de la chaleur tropicale. Cela nous a mis sur la paille et a mis un terme à ma carrière commerciale. J’avais 19 ans.

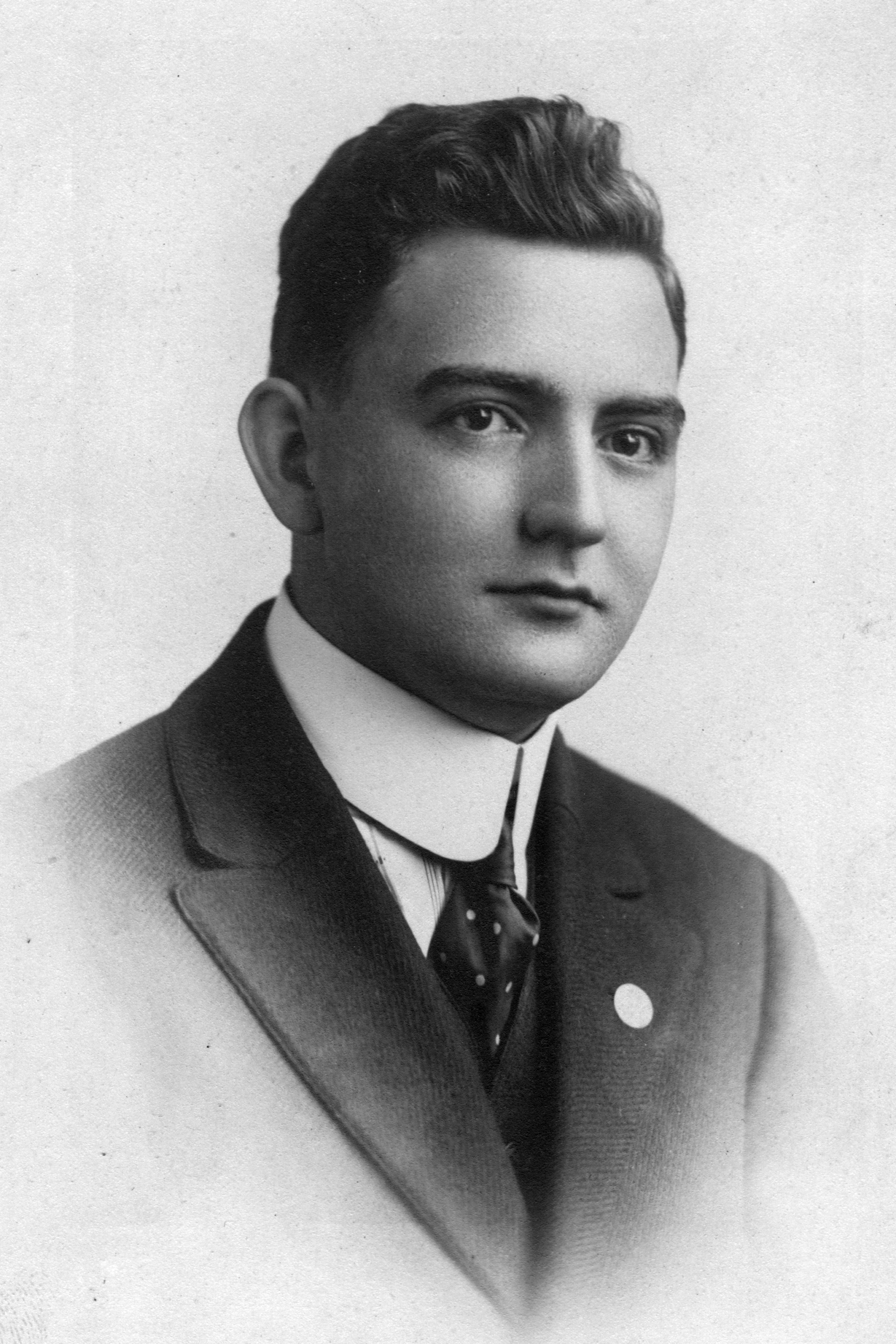

Les débuts de la pratique du droit avec Gus

Gus a passé l’examen du barreau en 1913, à l’âge de 21 ans, après une brillante carrière d’étudiant, ayant obtenu son diplôme universitaire A.B. à l’âge de 18 ans. Il a été informé qu’il avait passé le barreau en juillet. La Cour suprême siégeait en octobre et, en tant qu’homme d’affaires, j’ai constaté une grande perte financière entre juillet et octobre, lorsque la Cour signait l’autorisation d’exercer. J’avais une grande confiance en Gus et j’estimais qu’il devait pouvoir commencer sa pratique immédiatement et ne pas priver de ses services les personnes qui en avaient besoin. J’ai senti qu’il m’incombait de lui trouver des clients.

Quelques jours plus tard, vers la fin du mois de juillet, j’ai lu dans le journal qu’une tempête de vent soudaine avait causé des blessures à certains clients du cirque des frères Gentry, alors en représentation dans le South Side. Les noms et adresses d’une douzaine d’entre eux ont été donnés. Malheureusement, personne n’a été gravement blessé. Mais les lumières s’étaient éteintes, la panique s’était installée, et certains avaient subi des brûlures de corde. D’autres s’étaient foulé la cheville. J’ai rapidement appelé toutes les victimes dont les noms ont été publiés. Ils ont été très encouragés par l’intérêt que je porte à leur malheur. J’étais très déprimé que ce ne soit pas plus grave.

J’ai rassemblé sept ou huit procurations, désignant Augustine J. Bowe comme leur avocat pour percevoir des dommages et intérêts pour la catastrophe. Une loi sur le privilège de l’avocat récemment adoptée par la législature de l’Illinois prévoyait que l’intérêt de l’avocat dans l’issue de la réclamation serait d’un tiers du produit de la vente. J’ai signifié ces privilèges à M. Gentry. Il m’a immédiatement proposé des règlements, allant de 50 à 75 dollars dans chaque cas. Nous avons eu par la suite des relations amicales avec lui et, à une occasion, on nous a offert un éléphanteau dans le cadre d’un règlement.

Après l’affaire Gentry, M. Schultz est arrivé. Il était le passager d’un tramway qui est entré en collision avec un camion tiré par des chevaux. Malheureusement pour moi, lui aussi n’a pas été sérieusement blessé. La compagnie de tramway a refusé de conclure un accord, affirmant que les chevaux de la Dunn Coal Company étaient devenus ingérables et avaient sauté devant le tramway. Nous les avons poursuivis.

C’était la première affaire que Gus a jugée au tribunal. Une affaire sans jury, elle a été jugée devant le juge LaBuy, un frère du juge Walter LaBuy. Il a évalué les dommages à 350 $ et nous avons reçu nos premiers honoraires de plus de 100 $.

Quelque temps plus tard, j’ai été alerté de la mort d’un garçon de sept ans dont la mère était une veuve vivant près des chantiers navals. D’une manière ou d’une autre, ce petit gars est arrivé jusqu’à la 24ème et Dearborn. Dans une allée derrière l’ancien Standard Club, à l’époque à l’angle de la 24e et de Michigan, un camion de Consumers’ Ice qui livrait de la glace au Club a fait marche arrière et l’a tué. La mère et ses deux autres enfants recevaient 2 dollars par semaine de l’association United Charities.

J’ai donc dit à Mme Greaves, comme un Irlandais à un autre, que je la représenterais volontiers. J’ai mentionné mon cousin, le Dr Thomas Hughes, qui a exercé dans son quartier pendant 40 ans. Elle le connaissait bien puisqu’il avait mis au monde ses trois bébés sans frais. Elle était sûre qu’il voudrait que je m’occupe de ses intérêts.

À l’époque, les tribunaux du comté de Cook étaient tellement en retard qu’il fallait trois ans pour qu’une affaire soit jugée. Nous avons appris que les Consumers opéraient aussi dans le comté de Lake. Nous avons donc immédiatement intenté une action en justice à Waukegan, le chef-lieu du comté, et avons obtenu la signification d’un des camions. En trois mois, l’affaire a été jugée et un verdict de 5 000 $ a été rendu. À l’époque, c’était le double de tout jugement rendu pour la mort d’un enfant de cet âge. Mon vieil ami, Ernie Stout, a rédigé un article en deux colonnes pour le Chicago Evening Post, intitulé « Chicago Lawyer Finds Way to Defeat Law’s Delay » (Un avocat de Chicago trouve le moyen de vaincre les retards de la loi). Cette publicité a porté ses fruits plus tard dans de nombreux autres cas.

Pendant la Première Guerre mondiale, Bill perd une partie de son pied dans l’accident d’un train de troupes en France.

La guerre s’est interrompue, Bill s’est engagé et est parti. Gus a dû s’occuper de sa mère, de sa sœur et du cabinet d’avocats. Puis Bill a été blessé dans un accident de train en France au début de son service militaire.

Le titre du Chicago Citizen du vendredi 28 juin 1918 était le suivant : « Le seul journal national irlandais laïque à l’ouest de New York — Dévoué à l’unité et à l’élévation du peuple irlandais ». Le titre était le suivant : « Un homme de Chicago blessé au front — Un avocat bien connu de Chicago dont la bravoure donne du lustre à la race irlandaise ». Et l’article est parti de là :

« Le sergent William J. Bowe, qui a été blessé en France dans un accident de chemin de fer, mais qui est maintenant sur la voie de la guérison, se trouve actuellement à l’hôpital américain de Blois. M. Bowe était un avocat de Chicago, membre du cabinet Bowe & Bowe, 127 North Dearborn Street, membre des Chevaliers de Colomb, du Chicago Bar Association, du A.O.H. Irish Fellowship Club, et trésorier de la Loyola University Alumni Association. Il a été associé pendant plusieurs années à la pratique du droit avec son frère, Augustine J. Bowe, qui poursuit actuellement les activités du cabinet. Leur pratique en matière de dommages corporels et d’indemnisation des accidents du travail est très étendue. M. Bowe est d’origine irlandaise. Son peuple est originaire du comté de Carlow ».

En 1918, Bill revient avec un demi-pied après une année passée dans les hôpitaux français. Il a été le premier Américain à être soigné à Orléans et à Blois. Il ne s’est jamais remis de son amour pour les Français en raison de leur dévouement et de leur amitié durant cette année. À l’époque où les antibiotiques n’existaient pas encore, il refusait l’amputation de sa jambe et prétendait que sa guérison pouvait être attribuée à la « solution de Dakin ».

Il a trouvé son troisième et dernier hôpital à Savanay moins attachant, mais il était alors sur le chemin du retour, en fin de compte. Puis il a été envoyé à Camp Dodge dans l’Iowa, d’où il a pu rendre visite aux cousins de l’Iowa, les Hart et les McNulty.

Malgré son manque de connaissance de la langue française, il y retournait chaque année et était toujours heureux d’y être chez lui. En effet, la France est devenue l’objectif de vacances de toute la famille.

La pratique de l’indemnisation des accidents du travail dans l’Illinois

La Commission industrielle de l’Illinois avait été créée dès 1913. Son but était de traiter les cas impliquant des emplois dangereux. En 1911, le Dr Alice Hamilton avait réalisé une étude sur l’industrie du plomb blanc aux États-Unis. La publication de ses conclusions a accéléré l’adoption d’une législation visant à améliorer les conditions de travail non seulement des travailleurs du plomb partout dans le monde, mais aussi à atténuer les dangers abominables dans les mines de charbon du sud de l’Illinois et de l’Est. Ce domaine juridique était nouveau et s’est avéré rentable à mesure que le nombre de cas d’accidents du travail augmentait dans l’Illinois et dans le reste du pays.

À cette époque, Bill s’était fait de nombreux amis à la Commission, qui se trouve maintenant dans le bâtiment de l’État de l’Illinois, et il s’occupait des cas de blessures personnelles et de maladies professionnelles comme la silicose et l’amiantose devant la Commission. Gus a jugé les affaires avec jury dans les tribunaux civils de l’Illinois. Le capitaine Albert V. Becker a été président de la commission industrielle pendant de nombreuses années. Bill et lui avaient servi dans la même unité de la Garde nationale, dont le général Abel Davis était le commandant.

: